その他の食品(回答)

米・めん類・パン

お米

生育期に気温が高い状態が続くと、でんぷんが米粒の中に十分に生成されず、「粉状質粒」や「しらた」と呼ばれる白く濁った米粒になります。新米か古米かは関係なく、産地の天候状態や生産年などにより発生します。精米工場では粉状質粒が含まれる比率に基準を設けて品質を管理しており、炊き上げれば通常のお米と変わりません。安心してお召し上がりください。

パックご飯

ご飯は水分を多く含むため、温度変化で容器の内側に結露が発生する場合があります。密閉した状態で保管されていれば、品質に問題はありません。パックご飯を熱源のそばに置いたり、立てて保存したりすると、ご飯の水分が移行し硬くなることもあります。長期間保管する場合は家電製品などのそばを避け、水平に置きましょう。

お米

お米の袋には、流通時の衝撃で袋が破れないよう、空気穴があります。空気穴から外気や水分などが入り込むと、におい移りやカビ、虫の食害が発生する場合があります。お米は野菜や果物と同じ「生鮮食品」です。以下の点に注意して保管しましょう。

(1)水気のある場所、日の当たる場所での保管を避ける。ぬれた手で触らない。

(2)密閉容器などに移し替え、においの強いものの近くは避け、涼しい場所で保管する。

(3)暖かい時期は精米時期から30日、寒い時期は精米時期から40日を目安に食べきる。

お米

お米は、周囲のにおいを吸着しやすい性質があります。米袋には流通過程で破れないよう空気を抜くための穴があり、また米袋の材質(主にポリエチレン)はにおいを完全に遮断することができません。そのため、未開封のお米でも周囲のにおいが移る場合があります。購入後はふた付きの密閉容器に移し替え、においの強い食材(にんにく、ねぎなど)や生活用品(洗剤、灯油など)の近くには置かないようにしましょう。

米

無洗米:普通精米からさらに肌ヌカを取り除いたもの

肌ヌカとは、玄米を精米した後にも表面に残っている粘着性のあるヌカです。普通精米は、肌ヌカを取り除くため、炊く前にとぎ洗いが必要です。とぎ洗いせず炊くとヌカ臭くなるのでご注意ください。無洗米は肌ヌカを取り除いてあるため、とぎ洗いの必要がありません。

お米

米袋が密封されていると、積み上げたときの衝撃などで破裂する危険性があるため、小さな穴を開けて空気が抜けるようにしています。そのため、においの強いものがそばにあると、お米ににおいが移ることがあります。また水分や虫が入り込み、お米が変色して固まりカビが発生したり、虫がついて食べられなくなることがあります。保存の際は、ふたのある密閉容器に移し替えてください。

無洗米

普通精米は、玄米から胚芽とヌカを取り除いたものです。無洗米は、普通精米から肌ヌカ(玄米を精米した後にも表面に残っている粘着性のあるヌカ)を取り除いたものです。無洗米は肌ヌカを取り除いてあるため、とぎ洗いの必要がありません。白い濁りが気になる場合は、水を1、2回流す程度にしてください。 無洗米は肌ヌカが取れている分、普通精米よりも多く計量カップに入ります。コープデリでは無洗米用計量カップを差し上げていますので、店舗のサービスカウンター、もしくは配達担当者までお申し付けください。

CO・OPイタリアスパゲッティ

スパゲッティは、デュラム小麦のセモリナ(粗びき)粉が使用されるのが一般的で、黒い点(小麦の皮の部分)や白い粉が多くなります。商品の裏面で、「スパゲッティの細かい斑点は、原料のデュラムセモリナに由来するものです。品質には問題ありません」とご案内しています。

また、この袋の裏面に穴が開いていますが、これは箱詰めし、商品を重ねた際に袋が破裂するのを防ぐための空気穴です。湿気の多い場所での保存はお避けください。今後、袋に空気穴が開いていることもご案内する予定です。

パックごはん

レトルトのパックごはんは、立てた状態で長期間置くと、パッケージ内の水分が移行して、乾燥した部分と水っぽい部分ができることがあります。ごはんの水分が偏ることなく、適度に均等で柔らかい状態で食べられるよう、水平にした状態で積み重ねて保存することをおすすめします。

また、温かいものの近くで保存した場合にも、同じような状態になることがありますので、長期間保存する場合はご注意ください。

お米

メイガ類は全国に分布するガで、米や穀粉に1mmに満たない小さな卵を産み付けることで発生します。また、幼虫は食品の袋を食い破って、お米や乾燥食品、お菓子の袋内に侵入します。

精米工場では防虫専門業者と協力して工場内点検を実施し、定期的に製造機械の清掃をしています。また原料玄米搬入口や商品搬出口の開閉管理をして、外からの動物の侵入防止を図っています。

メイガ類が侵入した食品による健康被害の事例はこれまでありませんが、メイガ類の幼虫・成虫は精米後1カ月を過ぎたお米に多く見られます。ご家庭でも精米後の長期保管を避けるようにしてください。また袋のまま保管せず、フタ付きの密閉容器で保管してください。虫は卵が残っていると、繁殖を繰り返します。保管した容器は、お米を使い切った後しっかり清掃してから、新しいお米を入れるようにしてください。

コープ食パン

商品に防カビ剤は使用していません。カビ胞子は、目には見えませんがどこにでも存在するもので、温度や湿度の影響を受けて、食パンの水分・栄養分を吸収して生えます。仮にカビ胞子の付着があったとしても、増殖するための条件が揃わなければ、カビは生えません。

なお、消費期限は未開封で保存した場合のものです。開封後は期限に関わらず、お早めにお召し上がりください。

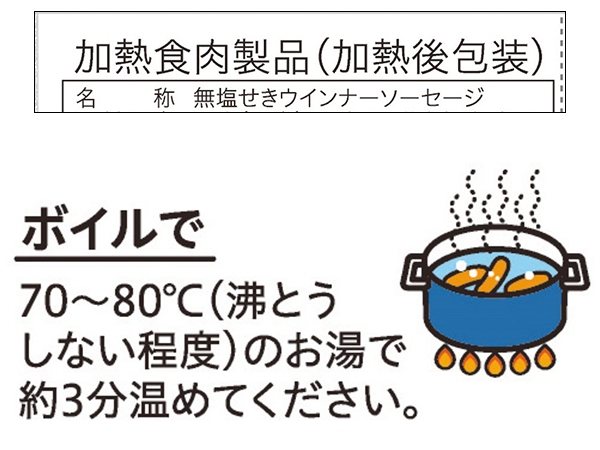

加工肉

ウインナー

ウインナーやソーセージ、ベーコン、ハムなどの「加熱食肉製品」は、製造工場で加熱殺菌されているため、そのまま食べることができます。加熱すると脂のうまみが引き出され、よりおいしくなります。お弁当に入れる場合は、一度加熱し十分に冷ましてから弁当箱に詰めると、おいしく食中毒予防にもつながります。

ウインナー

ウインナーの種類やメーカーによっては、袋に窒素ガスを封入してから包装するものがあります。これには、

(1)袋の中の酸素を追い出し、雑菌が増殖するのを防いで日持ちさせる

(2)袋を膨らませることで、輸送中の衝撃を緩和し、ウインナーの形状を保たせる

といった役割があります。袋を開けると酸素が入りウインナーが傷みやすくなるため、召し上がるまでは袋を開けずに冷蔵保管し、開封後はなるべくお早めにお召し上がりください。

ハム・ベーコン(無塩せき加工商品)

ハムの製造には、ハム特有の風味を醸成し、保存性を高め、色味を良くするために発色剤などを含む塩せき剤に漬け込む「塩せき」という工程があります。一方、「無塩せき」製法で製造したハムは、発色剤を使用しないため、素材そのものの色をしており、白っぽく見えることがあります。

ハムやベーコン、ウインナーなどの製品で、発色剤を使用していないものには「無塩せき」と表示があるので、お求めの際に参考になさってください。

CO・OPロースハム

「CO・OPロースハム」は、肉の水分を保ちやわらかい食感にするための食品添加物「リン酸塩」を使用していません。そのため破れやすい性質を持っています。

使用する際は、使う分をしばらく常温に置き、ゆっくりはがすと破れにくくなります。

たまご・牛乳・乳製品

牛乳

多くの牛乳は、120~130度で2~3秒間殺菌しています。殺菌効果が高く、製造から期限日までは7~10日程度です。上記よりも低温で殺菌(63~65度30分、72度15秒など)した牛乳は、有害な細菌は死滅しているものの、すべての細菌を死滅できないため、製造から期限日までの日数は短くなります。どんな殺菌方法の牛乳でも、開封したら期限日を待たず早めに飲みきりましょう。

カマンベールチーズ

カマンベールチーズには白カビが使われており、この作用で表面に「リンド」という白い膜ができ、穏やかな風味とクリーミーでやさしい味わいになります。身体に影響はありませんので、安心してお召し上がりください。カットタイプではリンドがあらかじめ取り除かれたものもあります。

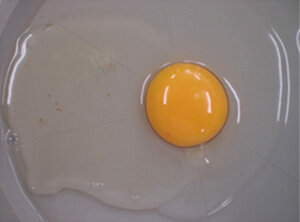

たまご

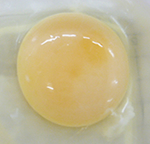

鶏は環境の変化に敏感で、気温の変化などストレスを受けると、食欲が低下して体力が落ちてしまうことがあります。体力が落ちると濃厚卵白(卵黄の周りのふっくらした白身)が水っぽくなり、たまごを割ったとき盛り上がらない場合があります。品質に問題はありませんので、安心してお召し上がりください。

プレーンヨーグルト

ヨーグルトは、衝撃や振動などにより、ホエーと呼ばれる液体が分離する場合があります。この液体には水溶性のたんぱく質やビタミン、ミネラルなどの栄養分が含まれていますので、捨てずに召しあがることをおすすめします。

たまご

たまごの賞味期限は生卵の状態でおいしく安全に食べられる期限を示しており、期限を過ぎたら食べない方が良い「消費期限」とは異なります。賞味期限を過ぎた場合、しっかりと加熱しできるだけ早くにお召し上がりください。たまごの鮮度の維持に大切なのは温度で、適温は8℃~10℃くらいです。購入したらなるべく早く冷蔵庫に入れるようにしましょう。

たまご

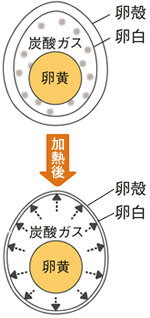

新鮮なたまごには炭酸ガスが多く含まれており、加熱すると、卵白に含まれていた炭酸ガスが膨張して卵白と卵殻の間に隙間がなくなり、殻がむきにくくなります。 採卵して1週間から10日ほど経過すると、炭酸ガスが抜けて殻がむきやすくなります。新鮮なたまごでゆでたまごを作るときは、ゆでた直後に冷たい水に入れると中身が縮まり、卵白と卵殻の間に隙間ができてむきやすくなります。

たまご

卵白には「リゾチーム」と呼ばれる酵素が含まれており、殻から侵入した菌を殺菌する働きがあります。しかしたまごを加熱すると、リゾチームの働きが失われます。ゆで卵は召し上がる直前に加熱し、なるべく早くお召し上がりください。卵の賞味期限は、生卵の状態でおいしく安全に食べられる期間です。

たまご

産みたてのたまごには炭酸ガス(二酸化炭素)が多く含まれています。時間とともに殻の穴(気孔)から徐々に抜けていきますが、炭酸ガスがたまごに残ると卵白が白く濁ることがあります。品質は問題ありません。なお、新鮮なたまごでゆでたまごを作るとむきにくいのも、炭酸ガスが熱で膨張して卵殻膜と殻に隙間がなくなるためです。

飲むヨーグルト

安定剤を使用していないヨーグルトは、その特性上、品温の上昇や衝撃・振動により離水し、また長時間静置することにより、まれにホエーと固形分に分離する場合があります。分離を起こし、ホエーが上澄み液のように上部に浮いた状態になったものは、よく振ってからお飲みいただくことにより、分離を最小限に抑えることができます。

たまご

たまごの黄身の色は、親鶏が食べる餌の色によって決まります。与えている餌に、パプリカやマリーゴールドなどの赤やオレンジ色の飼料を多く配合すると黄身の色は濃くなり、飼料用米や色素の薄い野菜などの白っぽいものを多く配合すると薄くなります。また、親鶏によっても餌の好みがあり、食べる餌のばらつきによって、黄身の色が薄くなることがあります。

黄身の色は、餌の色素によるもので、たまごの栄養や鮮度と関係ありません。安心してお召し上がりください。

菓子

チョコレート

チョコレートに含まれるカカオバターは、28度前後で溶け始めます。溶けたカカオバターが表面に浮き出て冷え固まり、白く粉のように見える現象を「ブルーム現象」といいます。食感や風味が変わり、チョコレート本来のおいしさは失われてしまいます。気温が低い時期でも、直射日光の当たる場所や高温になる家電(ヒーターやポットなど)の近くに置かないよう、保管場所に気を付けましょう。

アイスクリーム・氷菓

アイスクリーム類は、マイナス18度以下が保たれていれば長期間保存しても品質の変化がほとんどないため、国の規定で賞味期限や保存方法の省略が認められています。しかし家庭用の冷凍庫は開け閉めによる温度変化が起きやすく、マイナス18度以下を保つことは困難で、風味が損なわれるおそれがあります。購入後は、お早めにお召し上がりください。

洋菓子・焼き菓子

菓子の品質を保持するため、外袋の中に品質保持剤(アルコール製剤)を入れる場合があります。この成分を菓子に浸透させるため、個包装に穴を開けています。外袋を開封した後は品質保持剤の効果がなくなるため、お早めにお召し上がりください。

アイス類

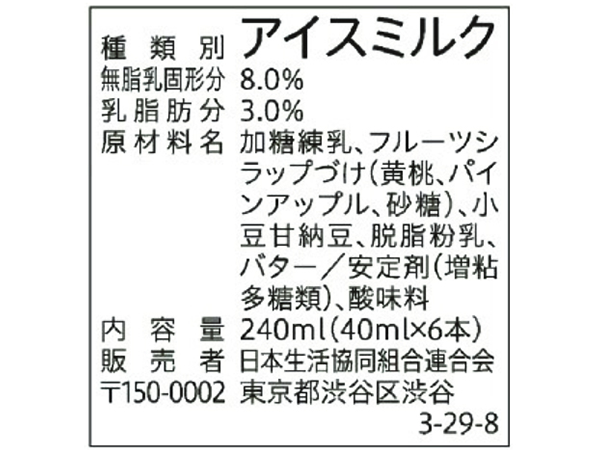

アイス類は食品衛生法に基づき、乳成分の多い順から「アイスクリーム」、「アイスミルク」、「ラクトアイス」、「氷菓」の4種類に分かれています。

【アイスクリーム類】

[種類別名称]アイスクリーム

● 乳固形分(うち乳脂肪分):15.0%以上(8.0%以上)

● 特徴

乳固形分と乳脂肪分が最も多く含まれており、ミルクの風味が豊かに感じられます。

[種類別名称]アイスミルク

● 乳固形分(うち乳脂肪分):10.0%以上(3.0%以上)

● 特徴

乳固形分と乳脂肪分はアイスクリームに比べて少ないですが、牛乳と同じくらいの乳成分を含んでいます。

[種類別名称]ラクトアイス

● 乳固形分(うち乳脂肪分):3.0%以上

● 特徴

乳固形分はアイスミルクに比べてさらに少なくなります。

【一般食品】

氷菓

● 乳固形分(うち乳脂肪分):上記以外

● 特徴

乳固形分はほとんどなく、果汁を凍らせたアイスキャンディーやかき氷などがあります。

ミニケーキ

菓子の品質を保持する目的で、外袋内に品質保持剤(アルコール製剤)を入れる場合があり、この成分を菓子に浸透させるため、個包装に穴を開けています。外袋を開封した後は品質保持剤の効果がなくなるため、お早めにお召し上がりください。

アイスクリーム

ドライアイスは炭酸ガスを固体にしたものです。ドライアイスが周囲から熱を奪いながら炭酸ガスに戻るときに、アイスクリームや冷凍ケーキなどのクリーム部分に炭酸ガスが吸収されると、食べたときに口や舌にピリピリとした刺激を感じることがあります。炭酸ガスは、サイダーなどの清涼飲料水にも使用されており、身体への影響はありません。また吸収された炭酸ガスは時間を置くと自然に抜けます。気になる場合は、しばらく置いてから召し上がってください。

氷菓用キャンデー

ジュース内の果汁成分や糖類の含有量が多いと、液体が凍る温度が水に比べ低くなり、0度以下になっても凍りにくい場合があります。また、ジュース内の成分が安定していて、ゆっくりと温度を下げていった場合、冷凍室に入れていても凍らないことがあります。この現象を、「過冷却現象」と呼びます。商品の包材に、「凍りにくい場合は、チューブを軽く振ってから、再び冷凍庫に入れてください」とご案内しています。このような現象が起きた場合には、お試しください。

飲料

お茶

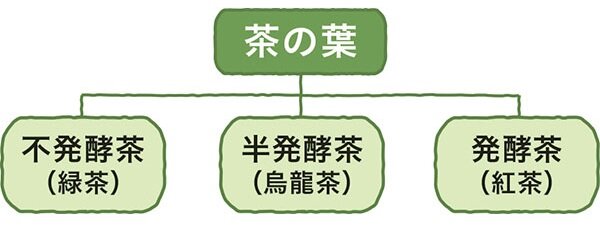

お茶はすべてツバキ科である茶の木の葉からできています。茶葉を収穫後に発酵・乾燥させる際、発酵の進み具合によって緑茶、烏龍茶、紅茶などさまざまなお茶に分類されます。発酵が進むにつれて成分のカテキン(タンニン)が酸化して赤くなり、味わい・香りもお茶によって異なります。

ビール

ビールを冷蔵庫の冷気吹き出し口付近などで保管すると、冷え過ぎて成分に偏りができ、濃さにむらが出ます。このため、ビールを最初に注いだときに泡立ちが悪く、水っぽいと感じることがあります。

牛乳の種類

牛から搾ったままの乳を「生乳(せいにゅう)」といいます。牛乳類は生乳を加工したもので、成分と原材料によって乳等省令・公正競争規約により7種類に分けられます。種類はパッケージに表示されている「種類別名称」で確認できます。

[種類別名称]牛乳

● 原材料:生乳

● 成分

乳脂肪分3.0%以上・無脂乳固形分8.0%以上

[種類別名称]特別牛乳

● 原材料:生乳

● 成分

乳脂肪分3.3%以上・無脂乳固形分8.5%以上

[種類別名称]成分調整牛乳

● 原材料:生乳

● 成分

無脂乳固形分8.0%以上

[種類別名称]低脂肪牛乳

● 原材料:生乳

● 成分

乳脂肪分0.5%以上1.5%以下・無脂乳固形分8.0%以上

[種類別名称]無脂肪牛乳

● 原材料:生乳

● 成分

乳脂肪分0.5%未満・無脂乳固形分8.0%以上

[種類別名称]加工乳

● 原材料:生乳や乳製品のいずれか

● 成分

無脂乳固形分8.0%以上

[種類別名称]乳飲料

● 原材料:生乳以外(乳製品や砂糖、果汁など)も使用

● 成分

乳固形分3.0%以上

ミネラルウォーター

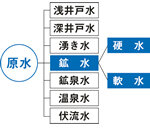

●浄水する前の水のことを「原水」といい、「浅井戸水」「深井戸水」「湧き水」「鉱水」などの7種類に分類されます。その中で鉱水は、ポンプなどで取水した、鉱物質(ミネラル)を含んだ地下水のことをいいます。

●硬水と軟水は鉱物質(ミネラル)の濃度によって分類されます。水に含まれるカルシウム・マグネシウム濃度の数値(硬度)が高いものが硬水、数値が低いものが軟水です。硬水は、スポーツ後のミネラル補給に適しています。軟水は口当たりが軽く、料理やお茶の味を崩したくないときや、乳児のミルク用などさまざまな用途に使えます。

ワイン

酒石は、ワインに含まれる酒石酸(酸味の主成分)とカリウム(果実類に多く含まれるミネラル分)が反応して生成されます。低温の場所に長く置くと生じやすく、白ワインでも発生します。酒石ができても問題はありませんが、舌触りはよくありません。おいしくワインを飲むには、ボトルを立てた状態でしばらく置き、びんの底に酒石を沈めてから注いでください。びんの底のくぼみは、酒石をたまりやすくするための伝統的な工夫です。または、酒石が入らないようにデキャンタなどに移してから、グラスに注いでください。

豆乳

豆乳は微生物の影響を受けやすい食品です。製造時に殺菌し密封することで、開封する前はパックの中は無菌状態になり、品質を保持しています。しかし開封後は、空気中に存在する菌などがパックの中に入り込み、数を増やし、品質劣化につながります。

賞味期限は未開封の状態での期限です。開封後は冷蔵庫で保管し、なるべくお早めにご利用ください。豆乳は傷みやすい傾向がありますので、もし、臭いや味に変化が見られる場合には安全を考え、召し上がらないでください。

調味料

みそ

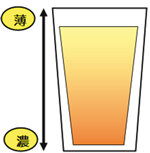

みそは、大豆などに含まれるアミノ酸と、麹(こうじ)などに含まれる糖分が反応し、時間の経過とともに色が濃くなります。これは「メイラード反応」と呼ばれる現象で、傷みや腐敗ではありませんが、反応が進むにつれて味や香り(風味)にも変化が生じます。未開封でも気温が高い季節はメイラード反応が進みやすいため、涼しい場所で保管することをおすすめします。

レモンのジャム

レモンやライムなど柑橘類の果皮には、特有の香り成分が多く含まれています。レモンを使ったジャムやはちみつでは、甘酸っぱくさわやかな香りを感じる一方、薬品のようなにおいに感じる場合もあります。品質に問題はありませんので、安心してお召し上がりください。宅配カタログ誌面やパッケージでもご案内しています。

酢

酢は糖分を持つ原料をもとにして作った「酒」を、さらに菌の力で発酵させたものです。酢は世界中で作られており、その土地にあった農作物を原料にしているため、多くの種類があります。それぞれ風味に特徴があります。

米酢

【特徴】お米の甘み、まろやかさ

【おすすめの料理】お寿司や酢の物など加熱せずにそのままいただくお料理に

りんご酢

【特徴】りんご果汁が原料でフルーティー

【おすすめの料理】野菜との相性が抜群、マリネやドレッシングに

穀物酢

【特徴】米、小麦、コーンなど穀物が原料ですっきりした酸味

【おすすめの料理】どんな料理にも合います

バルサミコ酢

【特徴】白ぶどう果汁が原料で、香りが高く甘酸っぱい味わい

【おすすめの料理】ドレッシングのほか、料理の隠し味に

米黒酢

【特徴】玄米が原料で、特有の風味とコクがある

【おすすめの料理】中華料理などにおすすめで、飲料のアクセントにも

エキストラバージンオリーブオイル

通常のオリーブオイルは精製し風味を調整しているのに対し、バージンオリーブオイルは精製しておらずそのままの風味を生かしています。そのため味にばらつきが生じます。同じ産地であっても、その風味は収穫年や時期により異なり、商品の味に影響が出ます。

また、原材料のオリーブの個体差によって、時には苦味や辛みを感じる場合もあります。これはオリーブオイル特有の風味です。ご了承いただき安心してお召し上がりください。

ジャム

ジャムは、果実に含まれる成分ペクチンと、さらに天然抽出物のペクチンを加えることでゼリーのような状態を作っていますが、振動を受けると、ジャムがビンの内側から離れてしまうことがあります。離れると、糖液が染み出して分離します。

原因は、配送過程で商品に過度の振動や横倒しなど、何らかの衝撃がかかってしまったためと思われます。分離は、ジャムの状態の変化で、食品衛生上の問題はありませんので、ご安心ください。

その他常温保存品

昆布

下記の違いを参考に、用途に応じてお楽しみください。

●真昆布(函館沿岸):肉厚で幅が広く、上品な香りとうまみが特長で透明なだし。鍋物やお吸い物に。

●羅臼昆布:濃厚な香りとうまみが特長で、黄色みを帯びただし。煮物や鍋物に。

●利尻昆布:薄い塩気と硬い肉質が特長で、透明なだし。湯豆腐やお吸い物に。

●日高昆布:柔らかく、利尻昆布よりやや薄味。昆布巻きやつくだ煮に。

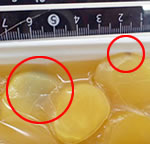

缶詰

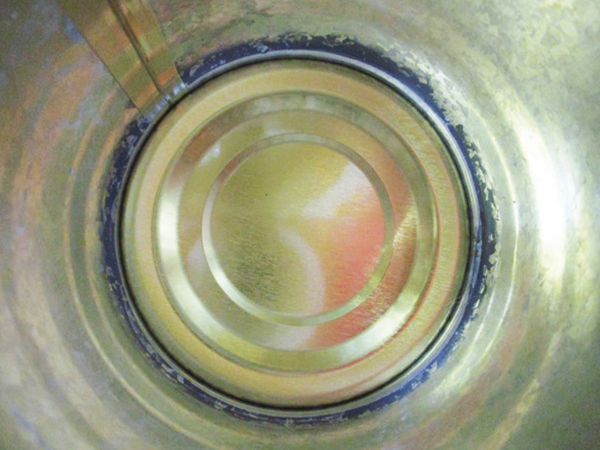

果実の缶詰は、鉄と錫を使ったブリキ缶が主に使われています。錫と缶内の空気(酸素)が結びつくことで、果肉の変色や栄養成分の減少を抑制するためです。錫と酸素が結びつくと、缶の内側が鱗状になったり、黒っぽく変色します。身体に影響はありませんので、安心してお召し上がりください。

はちみつ

はちみつには糖分が多く含まれるため、振動が加わったり外気温が約15度以下になると、糖分が結晶化しやすくなります。品質劣化ではありませんので安心してお召し上がりください。使いづらい場合は、容器ごと50~60度のお湯に浸けてゆっくりかき混ぜ、結晶が完全になくなるまで溶かしてください。

CO・OPスイートコーンドライパック

この商品は、もぎたてのスイートコーンの甘味や栄養・食感をそのまま味わっていただくため、素材を入れた容器の中を真空にし、素材そのものに含まれる水分で蒸し上げる仕組み(ドライパック製法)で製造しています。

ドライパック製法の場合、加熱殺菌時に粒が黒っぽくなることがありますが、品質に問題はありません。安心してお召し上がりください。缶やパッケージにコーンの色に関する説明を掲載しています。

ツナ缶

ツナ缶の製造工程では、原料魚の皮や骨、血管等を除去していますが、今回、除去できずに混入したものと思われます。原料由来のものであり、製造中に高温加熱殺菌処理を行っていますので、召し上がっても問題はありませんが、気になる場合には、担当者にお申し付けください。

缶詰

この商品の賞味期限は、西暦の頭2桁を省略して表示しています。表示されていた賞味期限は「200208」でした。この始めの「20」は2020年を意味し、次の「02」は2月を、最後の「08」は8日を意味しています。これを連続で印刷すると「200208」となり、賞味期限は2020年2月8日です。缶詰メーカーでは2桁ごとに「.」を入れ、年月日を分かりやすくするなどの改善を順次行っています。メーカーによっては、このような表記の可能性があることを、ご承知おきください。

切干大根

室内の冷暗所で保管していても気温の上昇によって室内全体の温度が上がり、変色したものと思われます。

変色した切干大根は少し長めに水戻しを行うとある程度色落ちしますが、長く水に浸すことで風味が落ちます。変色によって味も落ちますので、購入後は涼しいところで保管し、賞味期限内であってもお早めにお召し上がりください。

冷凍食品

さばの甘酢漬

甘酢タレのような糖類や塩分を多く含む調味液は、凝固点(液体が凍り、固体になる温度)が低く、冷凍保管しても凍っていない場合があります。冷凍ラーメンに添付されているスープも同様です。きちんと冷凍保管していれば安全性に問題はありません。

冷凍食品

自然解凍可能な商品は、夏場のお弁当にも使用されることを想定し、安全性が検証されたものです。また自然解凍でもおいしく食べられるよう設計されています。ただし、お弁当全体を保冷する効果はありません。一方、「加熱してください」と表示している冷凍食品は、加熱することでおいしく仕上がるように設計されています。自然解凍では食味が落ちたり、菌が増殖し傷んだりするため、表示に従って加熱してください。

冷凍野菜

冷凍野菜(すりおろしたながいもやきざみねぎなど、一部を除く)は、短時間加熱した後に急速冷凍します。この加熱工程は「ブランチング」と呼ばれ、野菜の変色や食味の変化を防ぎ、品質を保持する役割があります。また、加熱工程の後に-18℃以下で冷凍保存することで、栄養価を長期間保持することができます。冷凍前に加熱されている冷凍野菜は、加熱のし過ぎで食味不良にならないよう、商品のパッケージに記載された調理時間の目安をご確認ください。

冷凍食品

加工食品の「原産国名」は最終加工地(商品の味付けやフライ加工などを行った最後の場所)の国名を表示することが法令で定められています。日本産の原材料を海外の製造工場へ運び入れ、最終加工を海外工場で行う場合もあります。

冷凍食品

冷凍食品の中の氷の粒が、温度変化の影響で氷から水ではなく、直接水蒸気になる現象を昇華現象といいます。昇華現象で水蒸気が発生すると、袋内の気体が膨張して、袋がパンパンに膨らみます。この現象は、冷凍庫に保管するまでや、冷凍庫の扉の開閉などの温度変化の影響で起き、召し上がっても問題はありません。腐敗臭がする場合は、一時的に解凍状態になったなどの理由で中身が腐敗したことが原因のため、召し上がらないでください。

ロールキャベツ

植物は花を咲かせるとき、葉や茎にある栄養を種子に送るために繊維が硬くなります。このように硬く筋っぽくなることを「トウ立ち」と言い、「トウ立ち」は、目視では確認できないため、完全に除去できないことがあります。

なお、根菜類にはこのようなことが起こるため、かき揚げのごぼうや、野菜炒めのにんじんなどで同様の事例があります。このようなものが入っていた場合には、取り除いてお召し上がりいただくか、担当者にお申し付けください。

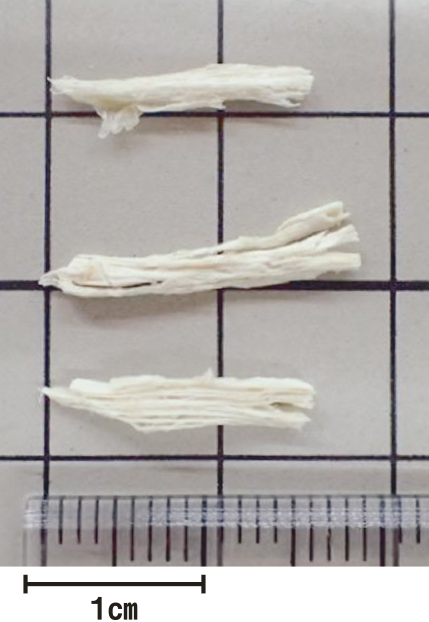

CO・OPプチささみフライ

原料となるささみはもともと薄い膜(筋膜)で覆われており、全て取り除いてしまいますと肉崩れが起きるため、選別・カットの工程では肉から離れた膜片のみを除去しています。今回は、製造工程でささみ肉から離れた膜片を、成形・衣付け・包装の段階での目視点検で発見できず、商品化してしまいました。

なお、ささみの膜片は、仮に召し上がられても体に影響はありません。注意喚起表示として、この商品の包材裏面に「ささみの筋膜が繊維状に見えることがあります」と記載しています。

業務用フレンチフライポテト 1kg

製造時、袋にポテトを入れた後、内部の空気を速やかに逃すために切れ込み(エアースリット)を入れています。

エアースリットには、袋に余分な空気が入り膨らんでしまうことを防止する目的と、流通時に商品が出荷用ケースごと衝撃を受けた場合に、袋内の圧力によって破裂してしまうことを防ぐ目的があります。品質には問題ございませんので、安心してお召し上がりください。

その他冷蔵品

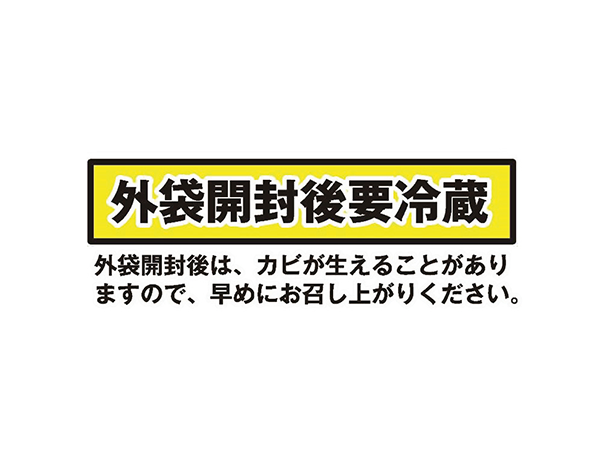

餅

餅はデンプンが主成分で水分も多く、カビが発生しやすいため、外袋または個包装内に真空包装や脱酸素剤を封入し、包装内の酸素を除去することで日持ちさせます。個包装内に脱酸素剤が封入されていれば外袋開封後も常温保管できますが、パッケージに「外袋開封後は冷蔵保管」と記載がある場合は個包装には通気性があり、外袋開封後はカビが発生する可能性があります。冷蔵保管して、早めに食べきりましょう。

かまぼこ・ちくわ

かまぼこやちくわ、魚肉ソーセージなどは、魚の身の部分をすり身にして作ります。すり身を裏ごしし、残っている骨や皮を取り除きますが、皮のうすい部分などはすり抜けてしまうことがあります。皮などを完全に取り除くことは難しく、まれに残る場合がありますが、召し上がっても問題はありません。

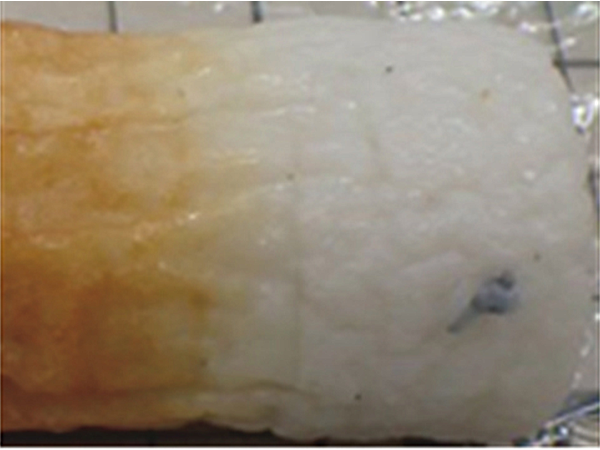

餅

餅はデンプンが主成分で水分も多く、カビが発生しやすいため、真空包装や脱酸素剤を外袋または個包装内に封入し、包装内の酸素を除去することで日持ちさせます。パッケージに「外袋開封後は冷蔵保管」などの記載がある場合は、個包装には通気性があるため、外袋開封後はカビが発生する可能性があります。冷蔵保管して、早めに食べきりましょう。

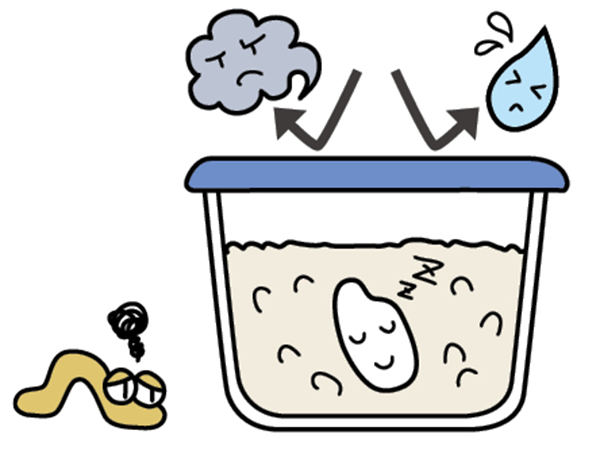

納豆

納豆は、大豆を納豆菌で発酵させて作っています。納豆菌は発酵後も生きているため、工場では冷蔵温度帯(0度~10度)で保管し、休眠状態にします。しかし10度を超える場所で保管すると、納豆菌が再び活発に動き出して発酵が進み過ぎ(二次発酵)、糸引きや粘りが弱くなる、色が濃くなる、食感・食味などが低下することがあります。こうした納豆を食べても身体への影響はありませんが、保管の際はなるべく早く冷蔵庫に入れてください。

豆腐

豆腐やこんにゃくなど水分を多く含む食品は、凍ると中に含まれる水分が膨張し、解凍された際に水分が分離して、縮んだりボソボソとした食感になることがあります。保管の際は、冷蔵庫内の冷気の吹き出し口付近を避けたり、保冷剤が直接当たらないようにしましょう。

絹豆腐

豆腐は凍結すると、中に含まれる水分が膨張・離水して、シワが寄ったり「す」が入ったような状態になったりします。保管する際は、冷蔵庫内の吹き出し口付近に置くと冷気が強く当たり、凍結することがありますのでご注意ください。

キムチ

キムチは発酵食品です。乳酸菌によって発酵させることで味にコクや深みが生まれますが、同時に酸味が増していきます。発酵は、製造されてからの日数経過や、温度上昇などにより進みます。賞味期限内であれば食べても問題ありませんが、発酵が進みすぎた場合、酸味を強く感じることがあります。

キムチは温度の影響を受けやすいため冷蔵庫で保管し、食べるときに必要な分を容器から取り分け、残りは冷蔵庫に戻しましょう。

わかさぎ佃煮

原料のわかさぎは品質が劣化しないよう、産地で漁獲されるとすぐに加熱処理を行い冷凍します。その後、冷凍のわかさぎを洗浄し、表面上の砂を除去したものに味付けして、金属探知機を通して検査し出荷しています。

魚の頭には左右対称に「耳石」という骨があり、それが砂利のように感じられたものと思われます。「耳石」はわかさぎの骨の一部で、体に差し支えることはありません。安心してお召し上がりください。

栗きんとん

栗の一部に黒い点があるものは栗の芽の成分、また栗の中央が黒く変色しているものは果肉中に含まれるタンニンが浮き出たものです。使用している栗が無漂白の場合、もともとの栗の色が保持されるため、タンニンの影響を受けます。

タンニンは加熱により徐々に濃く変色することがありますが、お召し上がりいただいても問題ありません。